目次

経審とは

経審(経営事項審査)は、建設業者が公共工事を受注するために必要な審査です。建設業者が地方自治体や国から公共工事を請け負う際に、その企業の経営状況や技術力を評価するために行われます。この審査によって、企業の信頼性や財務の健全性、技術力などを点数化して、入札に参加できる資格を得ることができます。 経審は、各都道府県の建設業担当部局が実施し、その評価結果に基づいて、企業が参加できる公共工事の規模や範囲、つまりランクが決まります。

経審の点数の仕組み

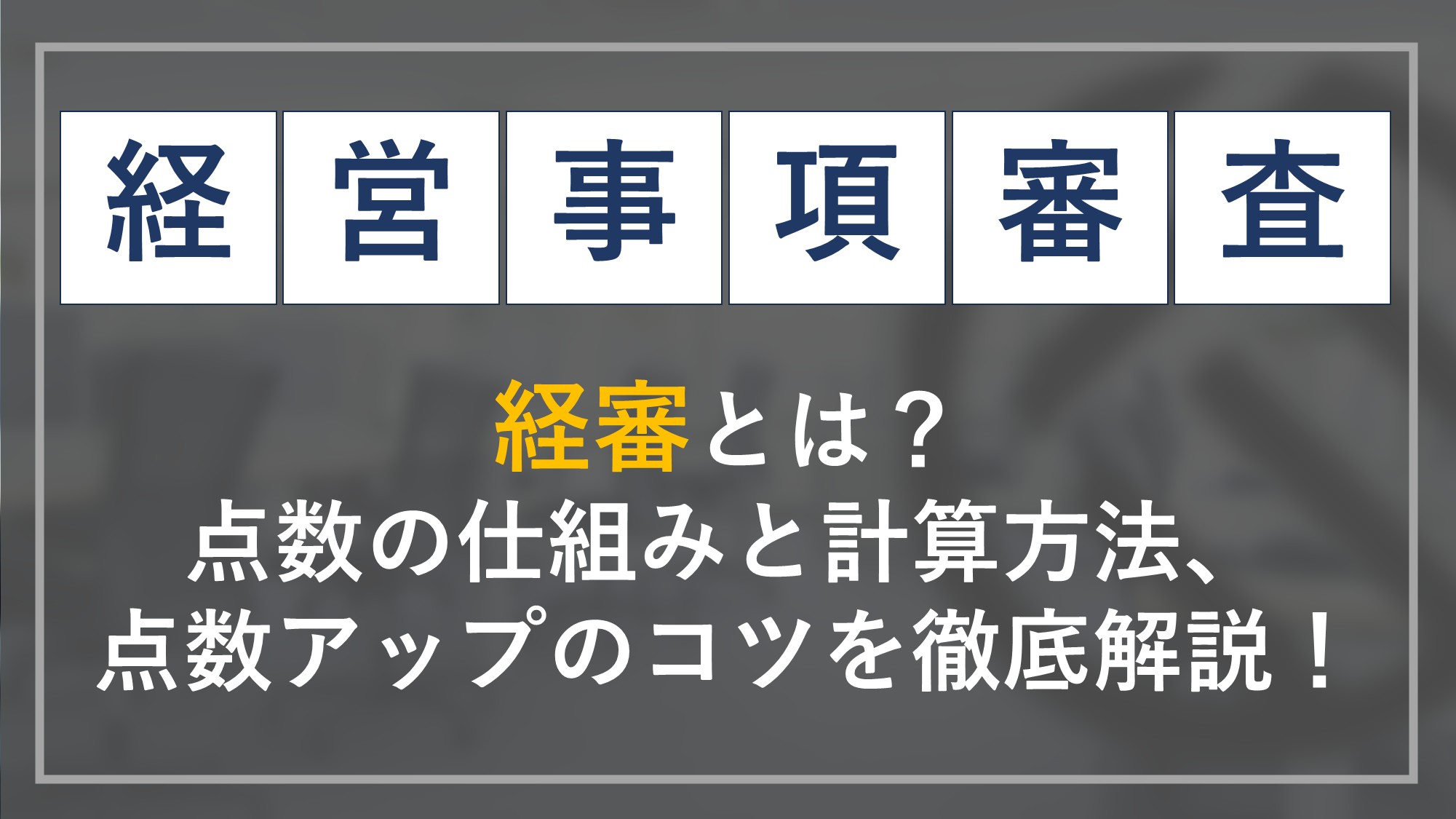

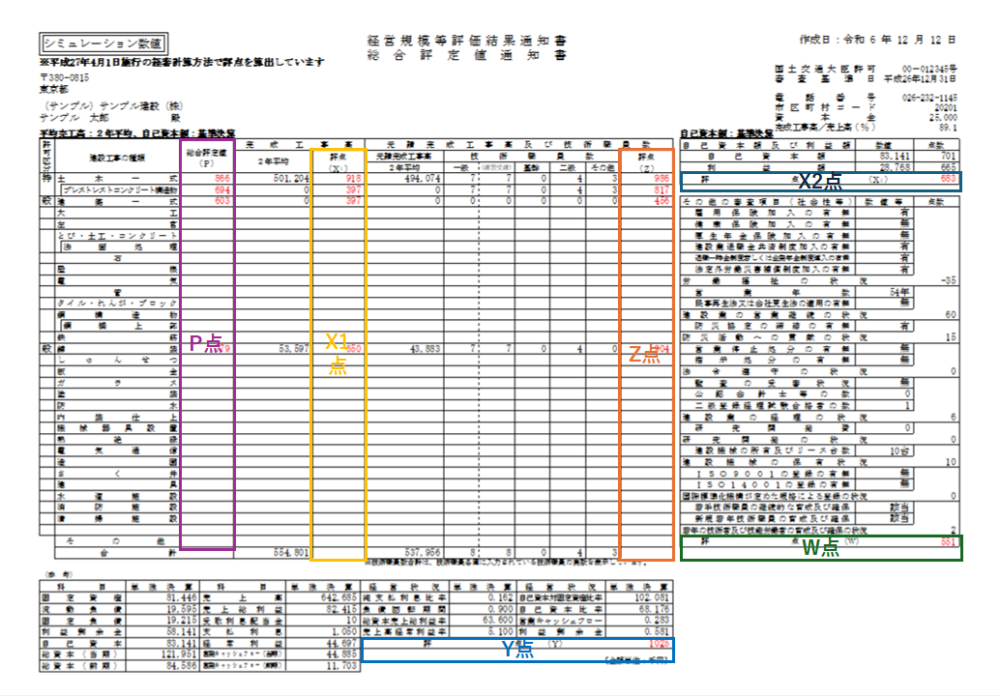

下図は経審を受審した場合の結果通知書のサンプルです。色枠ごとに点数が付けられ、最終的に総合点「P点」が決められます。このP点をもとに入札参加する各自治体でランク(格付け)がされます。

経審の点数は、以下の5つの項目から構成されます。

- 完成工事高(X1)

- 自己資本および利払前税引前償却前利益(X2)

- 経営状況(Y)

- 技術職員数および元請完成工事高(Z)

- その他の審査項目(社会性等)(W)

これらそれぞれの点数を下記の計算式に当てはめて「総合評定値P点」が決まります。

| 総合評点(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W) (小数点第1位四捨五入) |

因みに、下図の様に、それぞれの点数には最高点と最低点が設けられています。

| 項目区分 | 審査項目 | 最高点 | 最低点 | ウェイト | |

| 経営規模 | X1 | 完成工事高(許可業種別) | 2,309 | 397 | 0.25 |

| X2 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益 |

2,280 | 454 | 0.15 | |

| 経営状況 | Y | ①負債抵抗力 ②収益性・効率性 ③財務健全性 ④絶対的力量 |

1,595 | 0 | 0.25 |

| 技術力 | Z | 元請完成工事高(許可業種別) 技術職員数(許可業種別) |

2,441 | 456 | 0.25 |

| その他審査項目 | W | ①労働福祉の状況 ②建設業の営業継続の状況 ③防災活動への貢献の状況 ④法令遵守の状況 ⑤建設業の経理の状況 ⑥研究開発の状況 ⑦建設機械の保有状況 ⑧国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 ⑨若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |

1,919 | 0 | 0.15 |

それでは、X1からWまで一つずつ詳しく解説していきます。

① 完成工事高(X1)

平均完成工事高

X1点の審査対象は完成工事高です。直近2年の平均値または直近3年の平均値を用いて平均完成工事高を計算します。 2年平均を選ぶか3年平均を選ぶかは自由ですが、点数を高くしたい場合は平均値が高くなる方を選択しましょう。ちなみに、Z点の際にも触れますが、「元請」完成工事高点数も上記で採用した2年平均または3年平均になります。

| (例) 例えば、とび土工の経審を受けたい会社さんの場合、とび土工の直近3年間の完成工事高が、 直前期の完成工事高(とび土工)…3,000千円 2期前の完成工事高(とび土工)…6,000千円 3期前の完成工事高(とび土工)…9,000千円 だったとします。そうすると、2年平均・3年平均はそれぞれ (2年平均)(3,000+6,000)÷2=4,500千円 (3年平均)(3,000+6,000+9,000)÷3=6,000千円 となります。 ですので、上記のケースでは点数を高くしたいなら3年平均の方が有利となります。 |

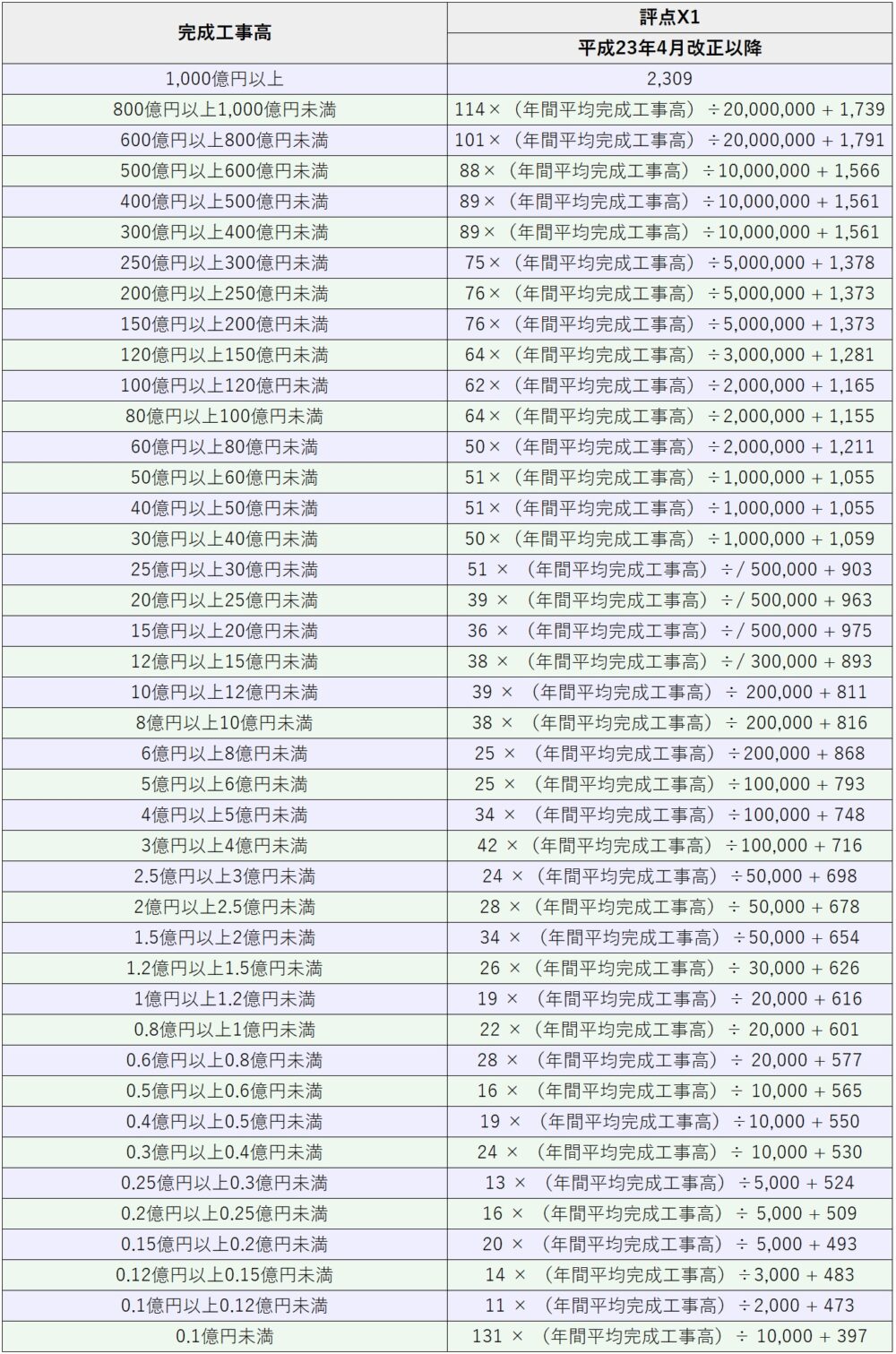

X1点の算出方法

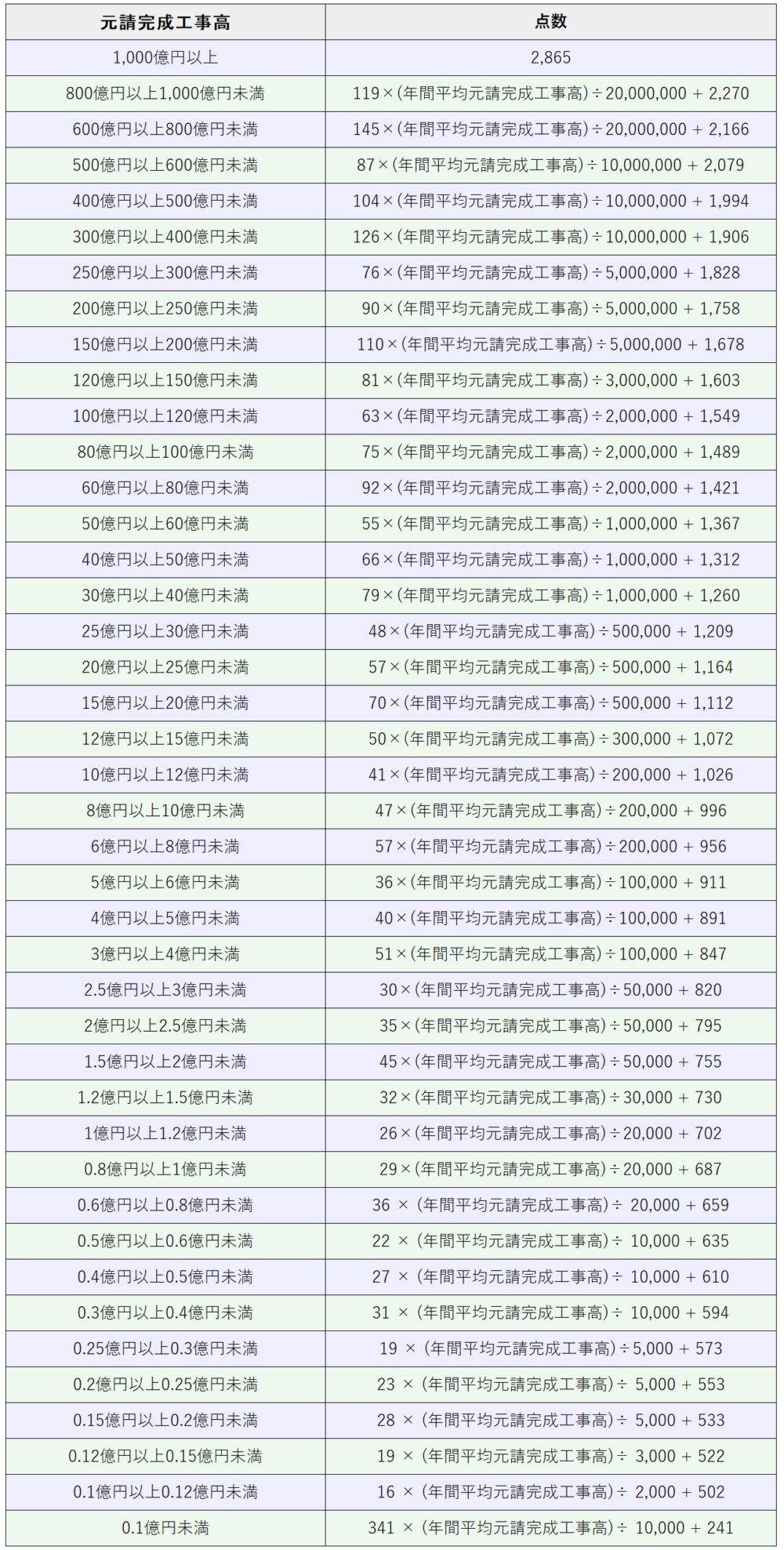

完成工事高の平均をとる話は分かりましたが、この平均完成工事高が一体何点になるのでしょうか?下の表をご覧下さい。実は、この表に基づいてX1点が算出されています。 先ほどの3年平均が6,000千円のケースだと、「0.1億円未満」のテーブルになるので、131×6,000÷10,000+397=475点(小数点以下の端数がある場合は切り捨て)となります。

積み上げ(振替)で完成工事高を上げる

許可業種間で、完成工事高を他の工事に加算して申請することができます。これを積み上げ(振替)といいます。 積み上げ(振替)を行うことで、点数を上げたい業種の完成工事高と元請完工高がアップするので、総合評点Pがアップします。 ただし、振り替えられた工事の種類では入札申請できないというデメリットもありますので慎重に判断しましょう。

積み上げができるパターンは次の3パターンです。

- 土木一式工事への積み上げ

- 建築一式工事への積み上げ

- 専門工事間への積み上げ

1.土木一式工事への積み上げ

土木一式工事への積み上げは、以下の専門工事を積み上げることができます。 ※許可行政庁によって積み上げできる専門工事や工事内容の判断が異なる場合があります。

| とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事 |

上記の専門工事のうち、土木に関するものだけが積み上げできるなど一部制約があります。 ※許可行政庁によって積み上げできる専門工事や工事内容の判断が異なる場合があります。

2.建築一式工事への積み上げ

建築一式工事への積み上げは、以下の専門工事を積み上げることができます。

| 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、解体工事 |

上記の専門工事のうち、建築に関するものだけが積み上げできるなど一部制約があります。 ※許可行政庁によって積み上げできる専門工事や工事内容の判断が異なる場合があります。

3.専門工事間での積み上げ

下記の専門工事の間で、相互に積み上げできます。

| とび・土工・コンクリート工事 | ⇔ | 石工事 |

| とび・土工・コンクリート工事 | ⇔ | タイル・れんが・ブロック工事 |

| 屋根工事 | ⇔ | 板金工事 |

| 電気工事 | ⇔ | 電気通信工事 |

| 電気工事 | ⇔ | 消防施設工事 |

| 管工事 | ⇔ | 熱絶縁工事 |

| 管工事 | ⇔ | 水道施設工事 |

| 管工事 | ⇔ | 消防施設工事 |

| 鋼構造物工事 | ⇔ | 鉄筋工事 |

| 建具工事 | ⇔ | 内装仕上工事 |

| 建具工事 | ⇔ | ガラス工事 |

※許可行政庁によって積み上げできる専門工事や工事内容の判断が異なる場合があります。

② 自己資本および利払前税引前償却前利益(X2)

自己資本とは、決算書の「貸借対照表」という書類の「純資産合計」の額を指します。利払前税引前償却前利益とは、「損益計算書」の営業利益に減価償却額を足し戻した額を指します。

X2点は自己資本と利払前税引前償却前利益をもとに下記の計算式で求められます。

| 経営規模評点X2=(自己資本額点数(X21)+平均利益額点数(X22))÷2 |

「平均利益額」とありますが、これは直前2期の平均で計算することになっています。 それでは一つずつ見ていきましょう。

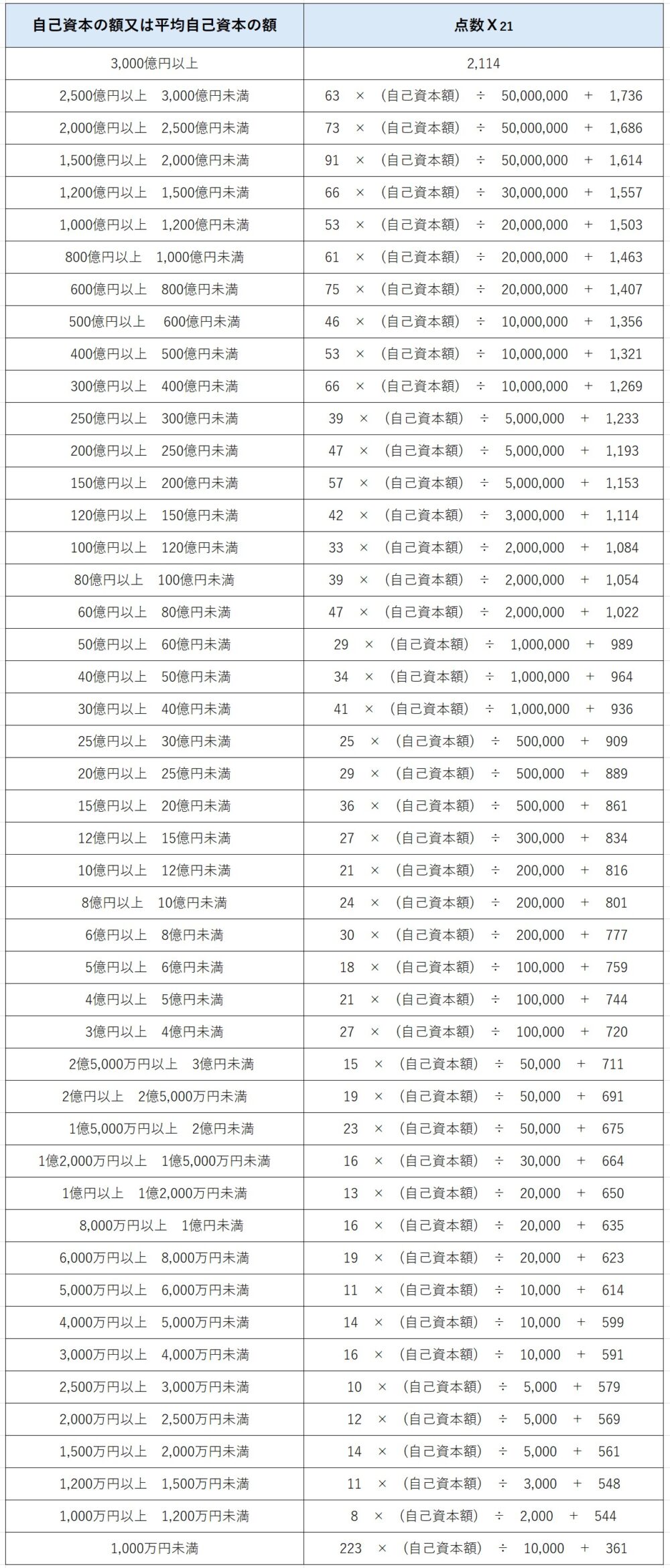

自己資本額点数(X21)

自己資本額の点数X21は下図に基づいて計算されます。自己資本がマイナスの場合は自己資本額0で計算します。

| 例えば、自己資本額(純資産合計)が、 直前期…2,000千円 2期前…4,000千円 だったとします。 この場合、2期平均値は(2,000+4,000)÷2=3,000千円となります。 3,000千円は上表の「1,000万円未満」のテーブルになるので、223×3,000千円÷10,000+361=427点(小数点以下の端数がある場合は切り捨て)となります。 |

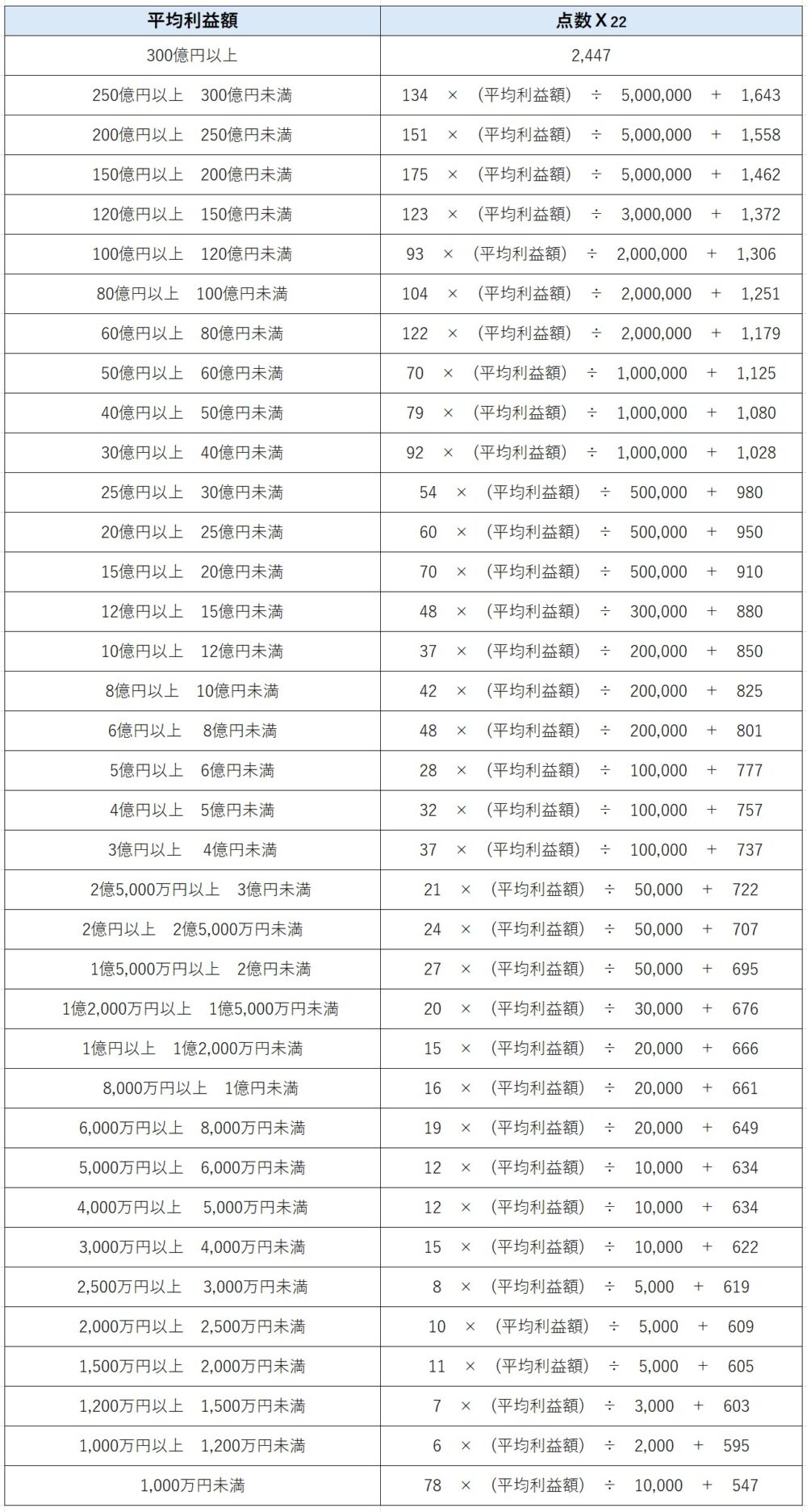

平均利益額点数(X22)

平均利益額の点数X22は下図に基づいて計算されます。平均利益額がマイナスの場合は平均利益額0で計算します。

| 例えば、利払前税引前償却前利益(営業利益に減価償却額を足し戻した値)が、 直前期…3,000千円 2期前…5,000千円 だったとします。 この場合、2期平均値は(3,000+5,000)÷2=4,000千円となります。 4,000千円は上表の「1,000万円未満」のテーブルになるので、78×4,000千円÷10,000+547=578点(小数点以下の端数がある場合は切り捨て)となります。 |

③経営状況(Y)

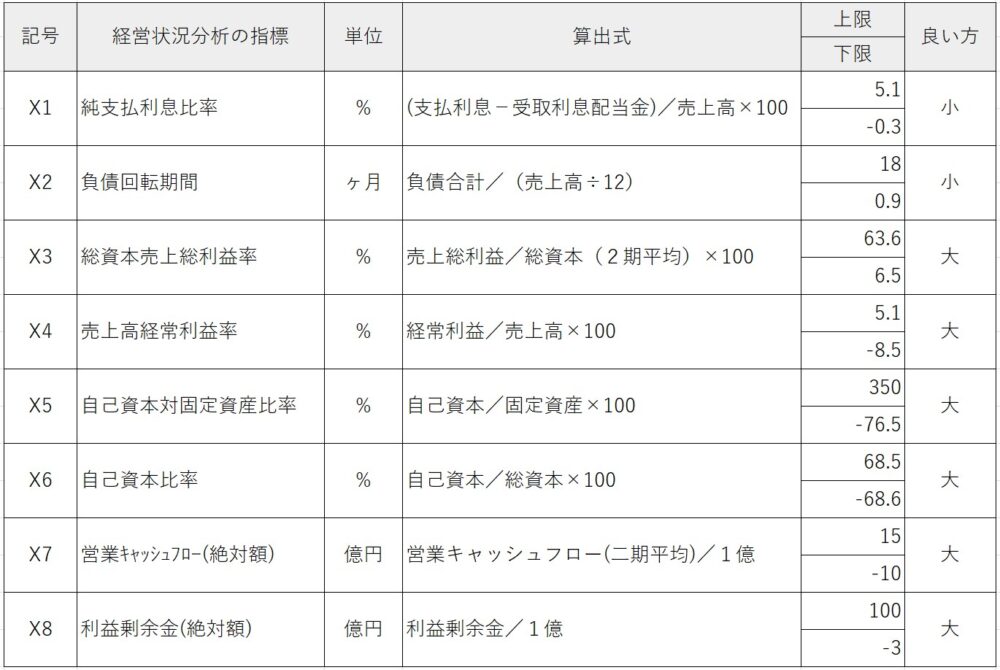

経営状況評点Yは、「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的力量」の4つについて、 それぞれ2指標ずつ、合計8指標から経営状況評点Yを算出します。

まずは下記のとおりX1からX8までを計算します。

これらをもとに経営状況点数A点を算出します。

| 経営状況点数A= -0.4650×X1-0.0508×X2+0.0264×X3+0.0277×X4+0.0011×X5+0.0089×X6+0.0818×X7+0.0172×X8+0.1906 |

※小数点以下第3位を四捨五入

最後に次の計算式で経営状況評点Y点を求めます。

| 経営状況評点Y=167.3×A+583 |

※小数点以下第1位を四捨五入

※最低点は0点、最高点は1,595点です。

上記のX1~X8の財務指標が良くなれば経審の点数がアップします。点数アップのコツは、下記の3点です。

| ・借入金を小さくする ・固定資産を小さくする ・営業利益を上げる(製造原価を下げる、販管費を下げる) |

もちろんできる範囲で努力するレベルにとどめておかないと経営自体を圧迫するため、経審の為だけに上記の取組みをすることはお勧めしません。

例えば、借入金を小さくすればX1、X2が改善します。しかし、手元キャッシュが減る可能性があります。

固定資産を減らせば、X3、X5、X6が改善します。しかし、設備を更新したり機械を新調しないと、そもそも施工能力に支障をきたす可能性があります。 営業利益を上げれば、X4、X7、X8が改善します。しかし、無理やりなコストカット(人件費、接待交際費、広告宣伝費の大幅な削減)をしては、経営の最適化ができない可能性があります。

④技術職員数および元請完成工事高(Z)

技術力評点Zは、経審の技術力を審査する評点で、 技術職員数点数Z1と元請完工高点数Z2から、 業種区分ごとに評点を算出します。

| 技術力評点Z=((技術職員数点数Z1×4)+元請完工高点数Z2)÷5 ※小数点以下は切り捨て |

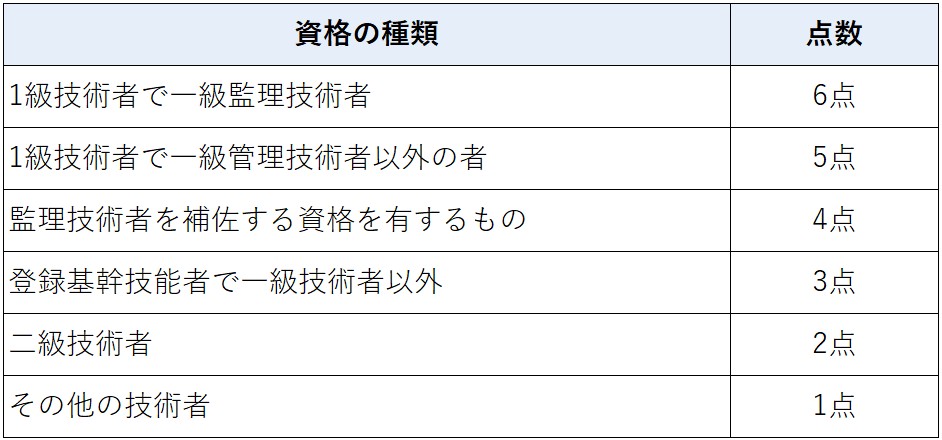

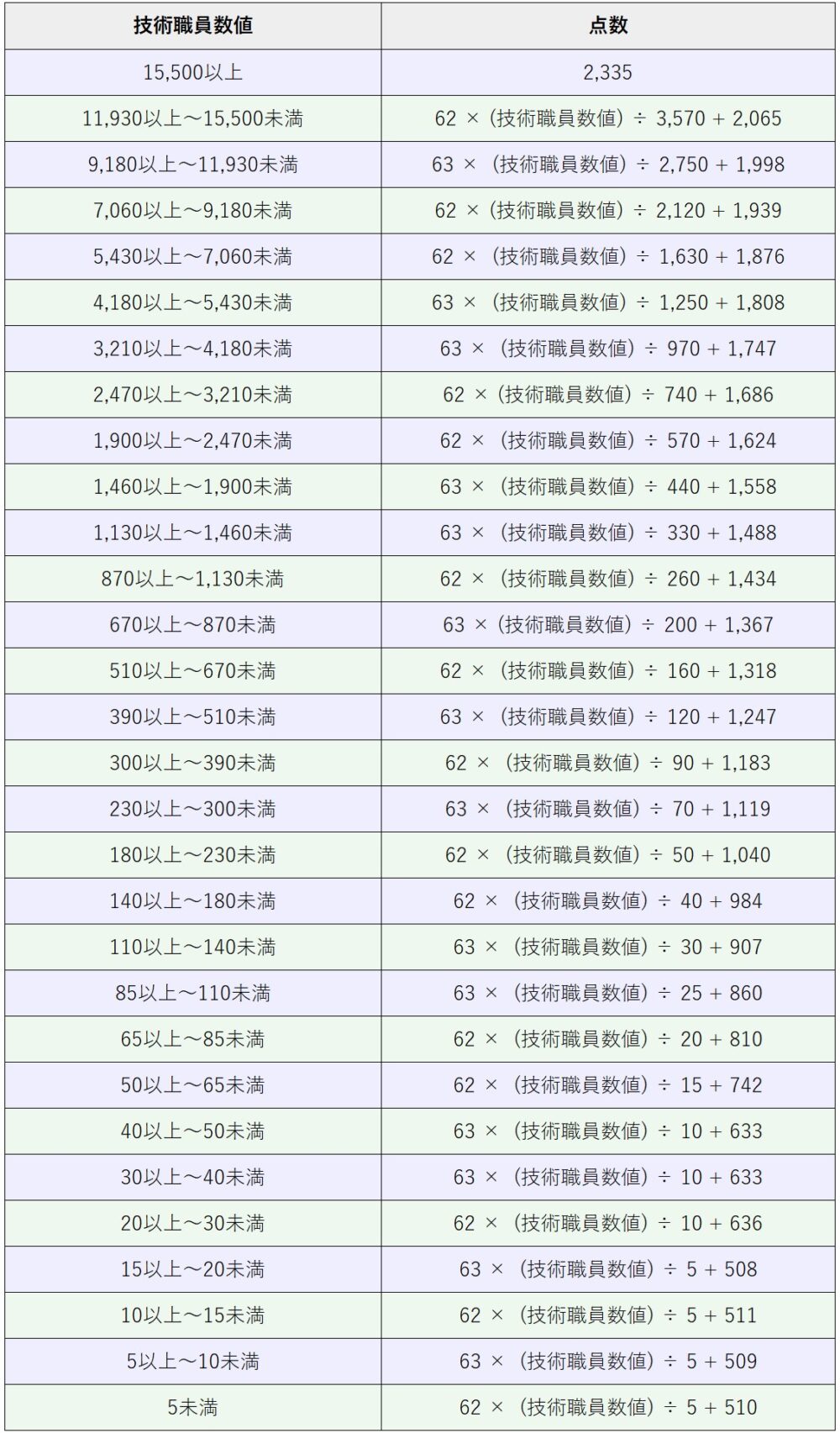

技術職員数点数Z1

技術職員数点数Z1は、資格区分に基づいて、下記の「技術職員数値」(技術職員数点数ではないことに注意)を算出した後に 技術職員数点数Z1算出テーブルに当てはめて算出します。

技術職員数値は下記のように資格の種類によって点数配分が決まっています。

※一人の職員について技術職員として申請できる業種区分は二つまでです。

※技術職員数は審査基準日(直前の決算期末日)に在籍した雇用期間6ヶ月超の職員数で評価されます。

上記の技術職員数値を計算したら、次に技術職員数点数Z1を下記のテーブルに当てはめて算出します。

| (例) 技術職員数が、 一級国家資格者かつ監理技術者1名…1名×6点=6点 一級国家資格者3名…3名×5点=15点 二級国家資格者2名…2名×2点=4点 の場合、技術職員数値の合計は25点になります。 この場合、「20以上30未満」のテーブルになるので、62 ×25÷10 + 636=791点(小数点以下の端数がある場合は切り捨て)となります。 |

元請完工高点数Z2

元請完成工事高点数は、元請完成工事高点数Z2算出テーブルに当てはめて算出します。 なお、元請完成工事高の平均年数は2年又は3年のどちらかになりますが、 完成工事高評点X1点の算出時に選択した平均年数と同じ年数になります。

| (例) とび土工工事の年間平均元請完成工事高が40,000千円の場合「0.4億円以上0.5億円未満」のテーブルになるので、27×40,000千円÷10,000+610=718点(小数点以下の端数がある場合は切り捨て)となります。 |

⑤その他の審査項目(社会性等)(W)

その他の審査項目(社会性等)評点Wは、社会的貢献度などを評価します。下記の計算式で点数を出します。

| その他評点W= (担い手の育成及び確保に関する取組の状況W1+営業継続点数W2+防災協定点数W3+法令遵守点数W4+建設業経理点数W5+研究開発点数W6+建設機械保有点数W7+国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況W8)×1,750÷200 |

それでは、一つずつ確認していきましょう。

担い手の育成及び確保に関する取組の状況W1

「担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)」点数は、 社会保険の加入状況、退職一時金制度の加入状況、若年技術者等の育成及び確保の状況、ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況点数などを加算したものです。

W1①~③は加入が義務化されているため、加入していても0点となります。反対に、加入していない場合はマイナス点となります。W1④~⑥は加入しているかいないかで点数が配点されます。

<W1⑦>

若年技術者の育成及び確保の状況(W1-⑦)点数は、 若年技術者(35歳未満)の継続雇用と新規雇用について、 各1点加算されます。

審査基準日時点で、以下の条件式を満足したときに+1点です。

| 35歳未満技術職員数(B)≧技術職員数(A)×0.15 |

<W1⑧>

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1-⑧)は、 雇用する技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上に努めている企業を加点評価します。以下の算出式で算出した値を算出テーブルに当てはめて算出します。

| (技術者数/(技術者数+技能者数)× 技術者1人当たりのCPD取得単位数)+ (技能者数/(技術者数+技能者数)×技能者1人当たりの技能レベル向上者数) |

※「技術者数」は、監理技術者になる資格を有する者、 主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補の数の合計になります。

※ 「技能者数」は、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者であって、 作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者(ただし、建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみ に従事する者)は除く)の数になります。

<W1⑨>

「ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況(W1-⑨)」点数は、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若年雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価します。最高点は5点です。

以下の取得している認定のうち、最も配点の高いもので評価します。

| (例) 「プラチナえるぼし」と「くるみん」の認定を受けている場合、点数の高い「プラチナえるぼし」の点数で評価します。 |

<W1⑩>

「建設工事に従事するものの就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-⑩)」は、建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするために、 CCUSの活用状況を加点対象とします。

【審査対象工事】

以下の①~③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が、審査対象工事になります。

| ① 日本国内以外の工事 ② 建設業法施行令で定める軽微な工事 ・工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事 ・建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事 ③ 災害応急工事 ・防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事 |

【該当措置】

以下の①~③のすべてを実施している場合に加点します。

| ① CCUS上での現場・契約情報の登録 ② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等)でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 ③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出 |

【加点要件】

以下の要件に該当した場合に加点します。

| ① 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合:15点 ② 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合:10点 ※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。 |

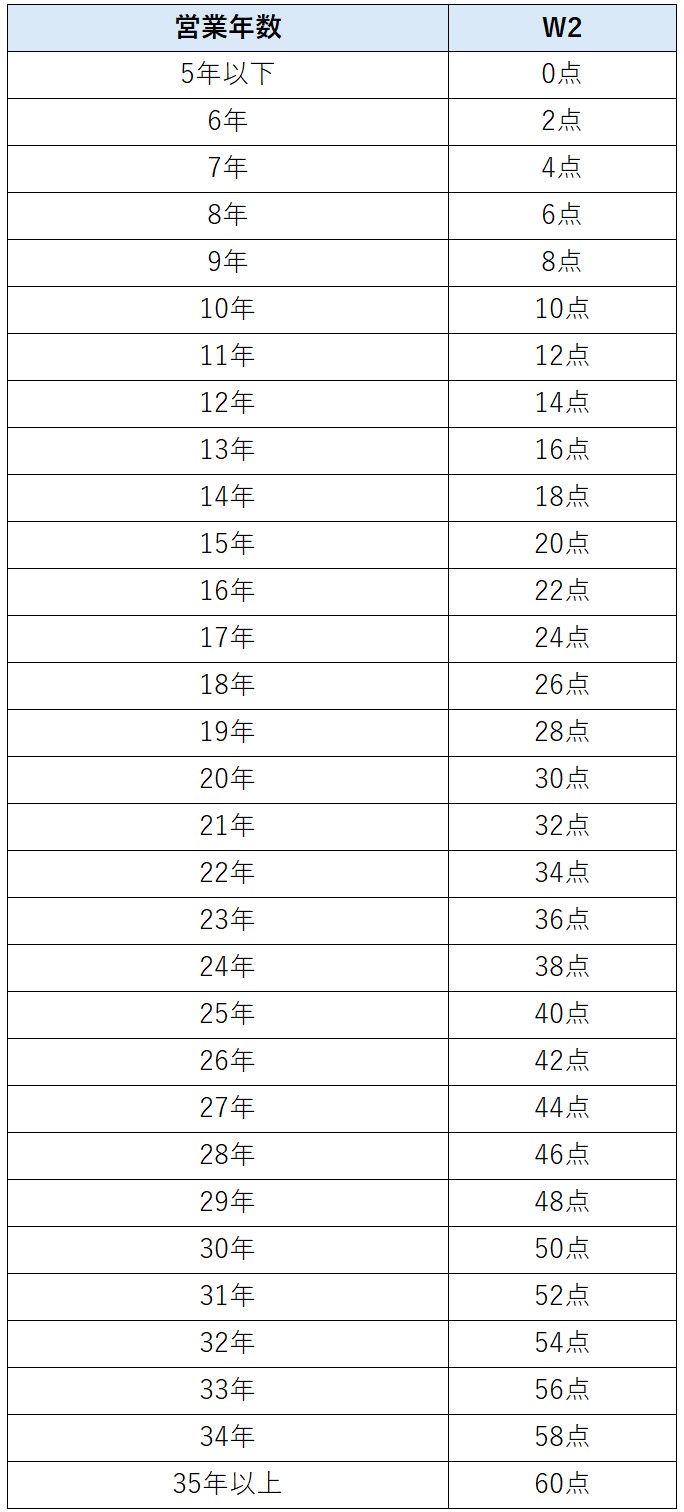

営業継続点数W2

営業継続点数W2は、営業年数点数と民事再生法・会社更生法の適用有無点数を加算したものです。

| 営業継続点数W2=営業年数点数+民事再生法・会社更生法の適用有無点数 |

<営業年数点数>

営業年数は、建設業の許可又は登録を受けた時(創業の時からではありませんのでご注意ください。)から起算して、審査基準日までの期間とします。その年数に年未満の端数があるときは切り捨てます。

営業年数5年以下は0点、6年以上35年までは、営業年数が1年増える毎に点数が2点アップします (最大60点:営業年数35年以上)。 なお、民事再生法・会社更生法の適用を過去に受けた場合には、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から起算します。また、営業休止時期があった場合には、休止期間を営業年数から控除します。

民事再生法・会社更生法の適用有無点数は、適用なしの場合は0点、適用有りの場合は-60点です。

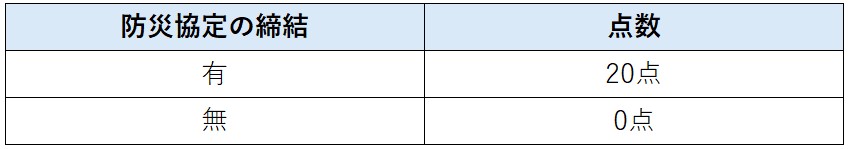

防災協定点数W3

防災協定点数は、防災協定を締結している場合に加点されます。締結していない場合は0点です。 地域に貢献する企業を後押しすることを目的としています。

防災協定とは、災害発生時に建設業者が防災活動や復旧支援を円滑に行えるよう、建設業者と国、地方公共団体、または関係機関との間で締結される協定です。この協定により、自治体は災害時に建設業者から専門技術や建設材・機材などの人的・物的支援を受けられる体制を整えます。こうした協定は「災害時応援協定」とも呼ばれ、建設材の供給や重機の派遣など具体的な支援内容が取り決められています。

「防災協定書」や「防災協定締結団体の加入証明書」等で防災協定が確認できる企業について加点します。また、防災協定を複数締結していても、20点又は0点のどちらかになります。

法令遵守点数W4

法令遵守状況点数W4は、営業停止処分を受けた場合は-30点、指示処分を受けた場合は-15点、それらの処分を受けていない場合は0点という減点方式になっています。

建設業法第28条では建設業法や各法律の規定に違反した場合は、指示処分や営業停止処分をすることができることを規定しています。

| (指示及び営業の停止) 第28条第1項(指示) 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が(中略)法律の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。 第28条第3項(営業の停止) 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項(中略)の規定による指示に従わないとき(中略)は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |

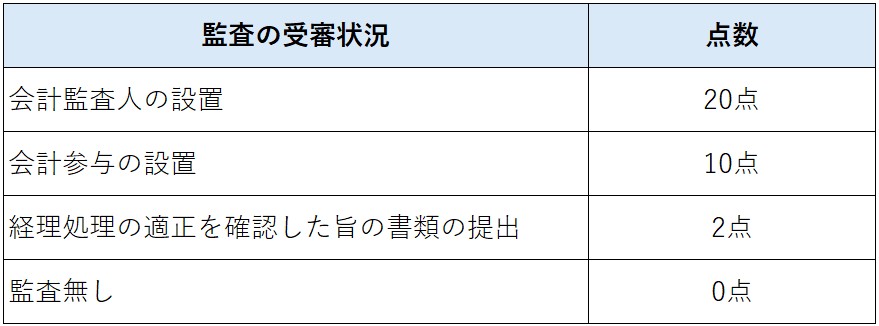

建設業経理点数W5

建設業経理の状況点数W5は、「監査の受審状況点数」と「公認会計士等数点数」を足した点数になります。

| 建設業経理の状況点数=監査の受審状況点数+公認会計士等数点数 |

<監査の受審状況点数>

監査の受審状況点数は、会計監査人を設置した場合は20点、 会計参与を設置した場合は10点、 経理処理の適正を確認した旨の書類を提出した場合は2点、監査無しの場合は0点です。

※会計監査人設置会社は、会計監査人を置く会社(定款で規定している会社)、又は会社法により会計監査人を置かなければならない会社のことを言います。会計監査人には、公認会計士または監査法人のみが就任することができます。

※会計参与は、定款の定めによって株式会社に設置できる機関の1つです。会計参与には、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人といった会計専門家のみが就任することができます。

※「経理処理の適正を確認した旨の書類」とは、作成する資格を有する者が確認項目として公示されている項目を適正に確認した旨の書類です。「作成する資格」とは公認会計士、会計士補、税理士、これらとなる資格を有する者、一級登録経理試験の合格者です。

<公認会計士等点数>

公認会計士等点数は、以下の算出式で一旦数値を計算し、計算した数値を 公認会計士等点数算出テーブルに当てはめて算出します。

| 算出式: (公認会計士等の数)×1 + (2級登録経理試験合格者数)×0.4 |

※「公認会計士等」とは、公認会計士、税理士、1級登録経理試験合格者(合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者)、1級登録経理講習受講者(受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者)です。

※「2級登録経理試験合格者」とは、2級登録経理試験合格者(合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者)、2級登録経理講習受講者(受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者)

上記の計算式で算出した数値を下記のテーブルに当てはめて、最終的な公認会計士等点数を算出します。

| (例) 公認会計士が1人、2級登録経理試験合格者数が3人いたとすると、 (公認会計士等の数1人)×1+(2級登録経理試験合格者数3人)×0.4=2.2となります。 仮に平均完成工事高が1億2,000万円だったとすると「1以上10未満」に該当します。そして2.2は同じ行の「1.2以上」に該当するので、公認会計士等点数は10点となります。 |

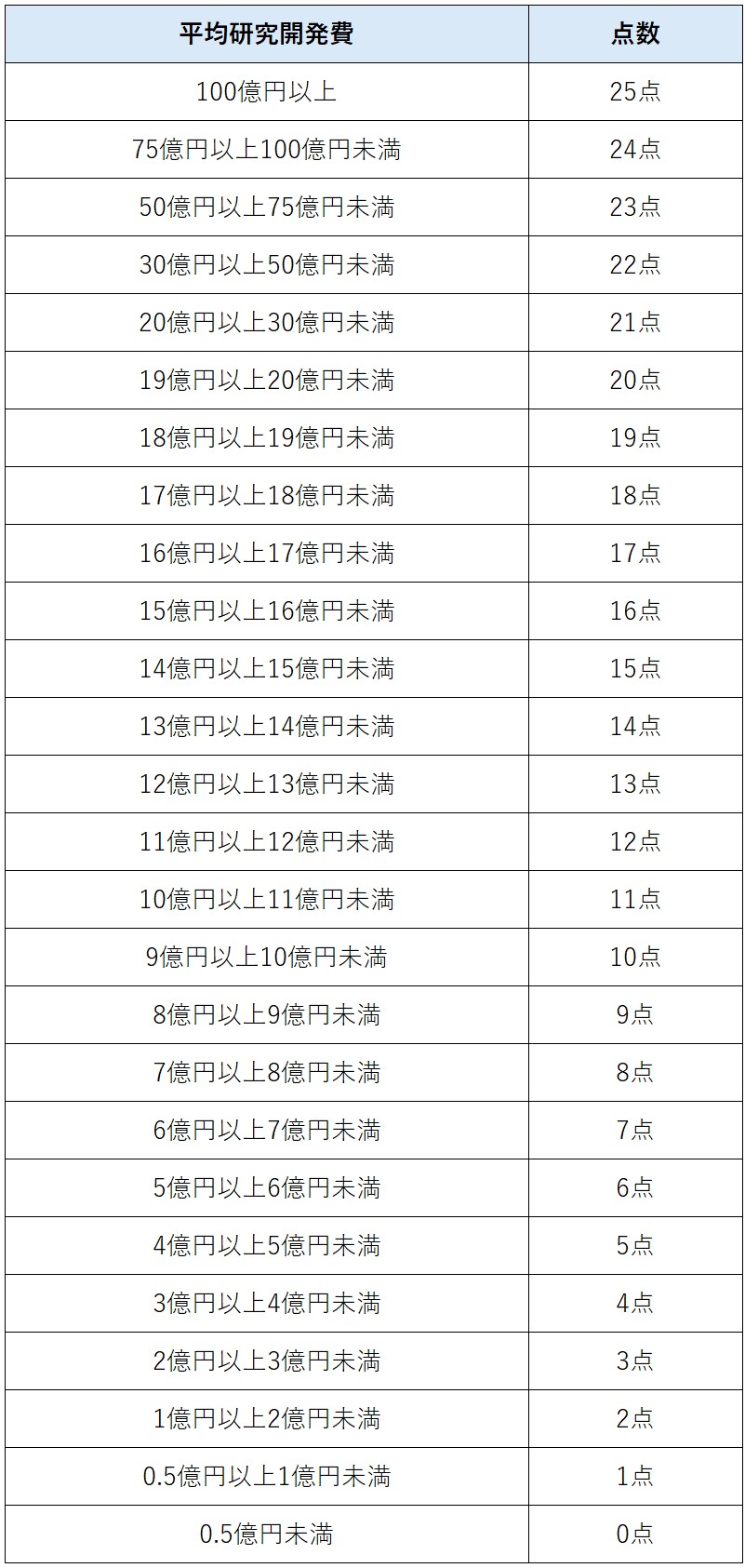

研究開発点数W6

研究開発の状況点数W6は、会計監査人設置会社に限定して、公認会計士協会の指針等で定義された研究開発費の金額を評価します。 研究開発費は前期・前々期の2期の平均値で評価します。そして、平均研究開発費を下記のテーブルに当てはめて点数を算出します。

『研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(日本公認会計士協会)』によると、研究とは「新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求」であり、開発とは「新しい製品・サービス・生産方法(以下「製品等」という)についての計画若しくは設計または既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること」とされています。研究・開発の典型例として以下のものを挙げることができます。

| ① 従来にはない製品、サービスに関する発送を導き出すための調査・探求 ② 新しい知識の調査・探求の結果を受け、製品化または業務課等を行うための活動 ③ 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化 ④ 従来と異なる原材料の使用方法または部品の製造方法の具体化 ⑤ 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化 ⑥ 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化 ⑦ 新製品の試作品の設計・製作及び実験 ⑧ 商業生産課するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画 ⑨ 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動 |

(出典:研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(日本公認会計士協会)より)

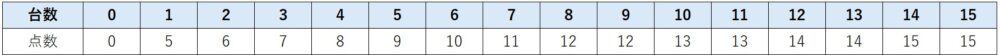

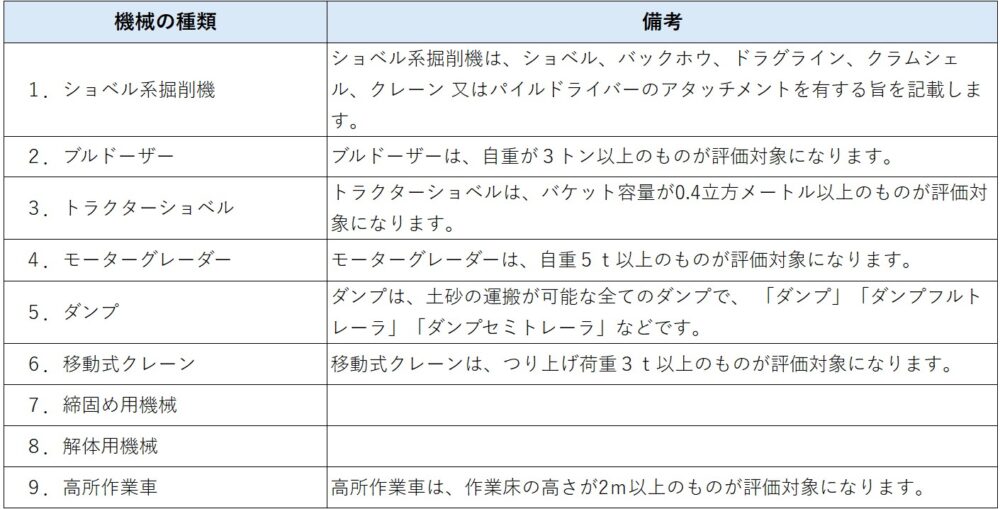

建設機械保有点数W7

建設機械の保有状況点数W7は、建設機械の保有台数によって加算され、最高15点です。 建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合に評価対象になります。

また、評価対象になる建設機械は以下の9種類です。

※機械を継続使用している場合は、所定の定期検査を受けている必要がありますのでご注意ください。

国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況W8

国際標準化機構の登録状況点数W8は、ISO9001, ISO14001、エコアクション21に登録している場合に 加点されます(最高10点)。

※ISO9001は、国際標準化機構(ISO)が発行した品質マネジメントシステムの国際規格です。

※ISO14001は、国際標準化機構(ISO)が発行した環境マネジメントシステムの国際規格です。

※エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)です。

ISO14001とエコアクション21はともに環境マネジメントシステムの規格なので、ISO14001を取得している場合はエコアクション21の3点は追加されません。

また、この評価は認証範囲が建設企業全体である場合においてのみ評価され、 認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合には、加点されませんのでご注意下さい。

まとめ

経審の点数は①完成工事高(X1)、②自己資本および利払前税引前償却前利益(X2)、③経営状況(Y)、④技術職員数および元請完成工事高(Z)、⑤その他の審査項目(社会性等)(W)から構成されています。

経審の各項目の点数は、各種計算式やテーブルによって計算されます。逆に言えば、経審の点数はこれらの計算式を使ってシミュレーションすることができるということになります。

入札参加をする建設業者さんで、点数アップを検討している業者さんは、今回の記事を是非参考にしてみて下さい。