目次

解体工事業登録とは

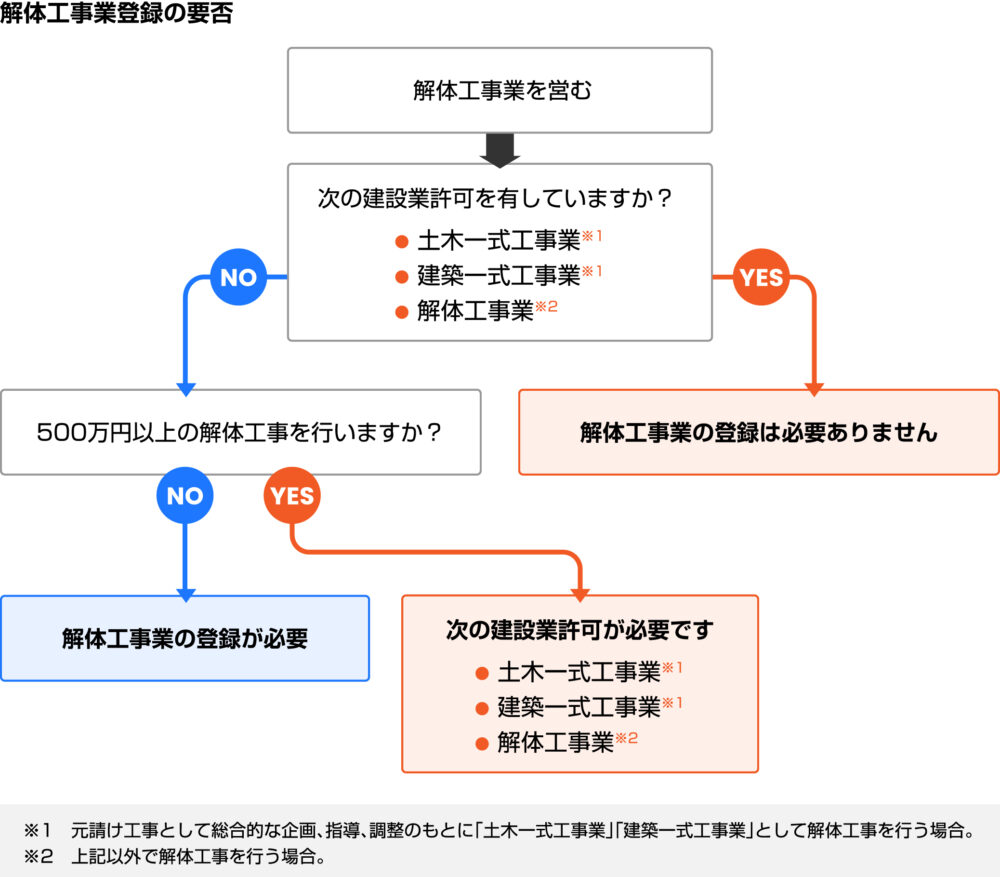

解体工事業を営もうとする場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の第21条第1項に基づき、解体工事業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか)を有している場合は,登録の必要はありません。

注意点は「解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録」という点です。現場を管轄する都道府県ごとに登録を受ける必要があるということになりますので、A県にある会社がA県内の現場で解体工事業を行う場合はA県知事の登録でよいのですが、B県の現場でも解体工事業を行う場合は、B県の解体工事業登録も受ける必要があるということになります。

解体工事業登録が必要な業者

「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を取得していない方で、解体工事業を営まれる方が解体工事業登録の対象となります。

なお、解体工事業の登録で請け負うことができるのは、軽微な工事(請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事です。ただし、建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)に該当する解体工事のみです。

下記のフロー図もご参照下さい。

解体工事業登録と建設業許可の違い

解体工事業登録と建設業許可では下記のような違いがあります。

| 解体工事業登録 | 建設業許可 | |

| 要件の違い |

①登録拒否事由に該当しないこと ②技術管理者を選任すること |

①経営業務の管理責任者(体制)を選任すること ②営業所技術者等を選任すること ③誠実性要件を満たすこと ④財産的基礎要件を満たすこと ⑤欠格事由に該当しないこと |

| 請負金額の制限 | 500万円未満(税込) | なし |

| 施工現場の制限 | 登録を受けた都道府県内 | なし |

解体工事登録を受けるための要件

⑴ 登録拒否事由に該当しないこと

下記の登録拒否事由に該当する場合は解体工事業の登録を受けられません。

一 解体工事業登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

二 解体工事業者で法人であるものが解体工事業登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

三 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

六 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

八 技術監理者を選任していない者

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者

下表の1又は2のいずれかに該当する、技術管理者を選任していること

1.以下のいずれかの資格を有する方

| 資格・試験名 | 種別 |

| 建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る) 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(「土木」に限る) 1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る) |

| 建築士法による建築士 | 1級建築士 2級建築士 |

| 技術士法による第二次試験 | 技術士(「建設部門」) |

| 職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび・とび工 2級とび+解体工事実務経験1年 2級とび工+解体工事実務経験1年 |

2.以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方

| 区分 | 実務経験年数 | 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数 |

| 大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方 | 2年以上 | 1年以上 |

| 高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方 | 4年以上 | 3年以上 |

| 上記以外の方 | 8年以上 | 7年以上 |

解体工事業登録の手続き

申請方法

申請方法は、①受付窓口に持参、②郵送、③電子申請の3パターンがあります。都道府県により運用が異なりますので、申請方法を調べてから申請しましょう。

必要書類

| 登録申請書 | 様式第1号 | |

|---|---|---|

| 誓約書 | 様式第2号 | |

| 技術管理者の要件を確認するものとして右記のいずれか | 資格者証の写し | 国家資格等を有する場合 |

| 講習の受講証明書 | 講習を受講した場合 | |

| 卒業証明書 | 一定の学科を履修した学校を卒業した場合 | |

| 実務経験証明書(様式第3号) | 解体工事に関する実務経験を有する場合 | |

| 登録申請者の調書 | 様式第4号 | ・個人の場合は本人について作成 ・法人の場合は役員全員と法人自体について作成 ・申請者が未成年者の場合は法定代理人(法人の場合はその役員)について作成 |

| 履歴事項全部証明書 | 法人の場合のみ | |

| 住民票(抄本) | ・個人の場合は本人と技術管理者のもの ・法人の場合は役員全員と技術管理者のもの ・申請者が未成年者の場合は法定代理人(法人の場合はその役員)のもの |

手数料

各都道府県により異なりますので一例を掲載します。

| 都道府県 | 新規手数料 | 更新手数料 |

| 東京都 | 45,000円 | 26,000円 |

| 神奈川県 | 33,000円 | 26,000円 |

| 千葉県 | 33,000円 | 26,000円 |

| 埼玉県 | 33,000円 | 26,000円 |

| 宮城県 | 33,000円 | 26,000円 |

解体工事業登録を受けた後に行うこと

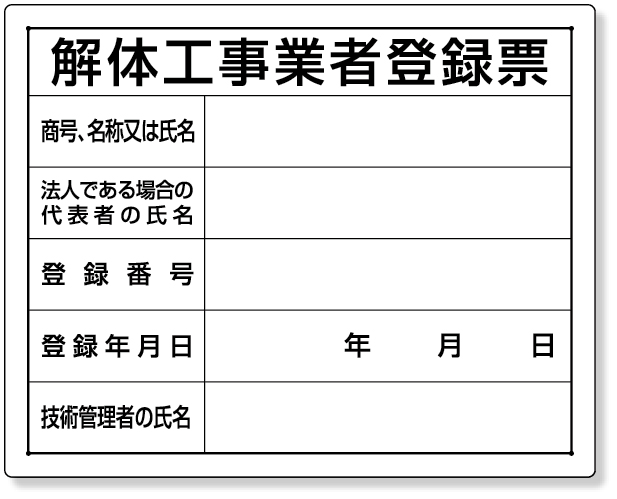

標識の掲示

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、下記の標識を公衆の見えやすいところに掲げなければなりません。

帳簿の備付け等

解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。

帳簿には、解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付して下さい。データで記録してもOKです。この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。

帳簿には、①注文者の氏名又は名称、②注文者の住所、③施工場所、④着工年月日及び竣工年月日、⑤工事請負金額、⑥当該工事に係る技術管理者の氏名、を記載します。

変更届の提出

登録期間中に登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。

| 変更事項 | 添付書類 | |

| 名称・氏名及び住所(個人) | ・住民票抄本(発行後3か月以内のもの) | |

| 照合・名称及び住所(法人) | ・登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) | |

| 営業所の名称及び所在地 | ・登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) | |

| 役員 | 就任 |

⑴登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) ⑵新たに役員となる方の住民票抄本 (発行後3か月以内のもの) ⑶誓約書〔様式第2号〕 ⑷新たに役員となる方の略歴書〔様式第4号〕 |

| 退任 | ・登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) | |

| 代表者 | ・登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) | |

| 解体工事業者が未成年者の場合の法定代理人 |

⑴新たに法定代理人となる方の住民票抄本 (発行後3か月以内のもの) ⑵誓約書〔様式第2号〕 ⑶新たに法定代理人となる方の略歴書〔様式第4号〕 |

|

| 技術管理者 |

⑴新たに選任された技術管理者の住民票抄本(発行後3か月以内のもの) ⑵新たに選任された技術管理者が、技術管理者の資格を有していることを示す書類 (資格証、実務経験証明書〔様式第3号〕等) |

|

登録の更新

登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合には、登録の満了する30 日前までに、登録更新の申請を行います。更新申請は、登録の満了する3か月前から受付しております。

更新手続を行わないまま有効期間を経過した場合、登録は効力を失います。更新手続を失念し、登録が失効した場合、更新手続はできず、再度新規申請を行うことになります。

廃業等の届出

登録期間中、下表のいずれかの事項に該当することになったときは、その日から 30日以内に解体工事業の廃止の旨を届け出る必要があります。

| 廃業等の届出事項 | 届出者 |

| 死亡した場合(個人) | 相続人 |

| 法人が合併して消滅した場合 | その法人を代表する役員であったもの |

| 法人が破産鉄続き開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |

| 法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |

| 登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合 | 解体工事業者であった個人 解体工事業者であった法人を代表する役員 |

なお、廃止の後は解体工事業の営業を行うことはできませんが、廃止前に契約を締結したものに関してはOKです。

建設業許可を取得した場合

建設業許可を取得した場合 登録期間中、新たに建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか)を取得したときには、解体工事業の登録は効力を失います。この場合は速やかに、取得した建設業許可番号等を解体工事業登録の窓口までお知らせください。